Depuis plus de 57 ans, REGETHERM est une entreprise leader dans le détartrage chimique.

Nous détartrons tout type d’échangeur : à plaques ou tubulaire.

Pour tout type d’utilisation : ECS, chauffage, froid ou process.

Un ΔT important ? votre échangeur est sans doute emboué et/ou entartré. Nous intervenons par procédé hydrodynamique & chimique sur vos échangeurs chauffage ou ECS, à plaques, brassé ou tubulaire …

Process d’intervention pour le détartrage d’échangeurs :

- Repérage des lieux de travail.

- Balisage de la zone de sécurité.

- Isolation de l’échangeur.

- Raccordement de notre matériel sur deux attentes (départ/retour) en 40/49 minimum.

- Essai de circulation à l’eau claire.

- Mise en œuvre de la phase détartrage par injection d’acide dilué en contre sens du flux. Injection durant la même période d’air comprimé afin d’accélérer et d’homogénéiser le mélange eau-acide-calcaire.

- Contrôle de l’évolution du bain et ajustement selon le Potentiel d’Hydrogène.

- Neutralisation afin d’obtenir un PH neutre.

- Mise en œuvre de la solution désinfectante.

- Rinçage à l’eau de ville de l’échangeur et évacuation des eaux traitées aux eaux usées.

- Bain de remise aux normes alimentaires.

- Rinçage.

- Repli et nettoyage du chantier.

- Evacuation des déchets.

- Signature de notre bon d’intervention par le maitre d’ouvrage.

- Elaboration d’un rapport d’intervention avec photos.

Nos clients : exploitants chauffage, installateurs, industriels, syndics de copropriété, office HLM, collectivités locales, établissements de santé, chauffage urbain, particuliers …

L’eau chauffée contient une forte proportion de bicarbonates de chaux dissous ou calcaires. Sous l’action de la chaleur, ces bicarbonates solubles se décomposent en carbonates insolubles, formant des incrustations aux zones de haute température à l’intérieur de la chaudière.

FAQ

Fondements techniques

L’activité de REGE THERM est fondée sur l’existence d’un certain nombre de facteurs entravant le fonctionnement et le rendement ordinaire des installations de chauffage central et de production d’eau chaude.

Ces éléments perturbateurs sont :

- Le TARTRE. Dû à la précipitation et à la sédimentation des carbonates contenus dans l’eau, il dépose sur le métal des chaudières une isolation thermique nuisible au rendement et dangereuse pour le métal.

- L’OXYGENE. Toute eau en contient (H²0), ce qui provoque une oxydation du métal et des formations de rouille amorphe, cette boue obstrue les tuyauteries et les radiateurs. Elle altère aussi la densité de l’eau qu’elle empêche ainsi de circuler convenablement sous l’action de la chaleur.

Qu’est-ce que le détartrage ?

Action d’enlever par dissolution toutes les particules solides à base de calcium situées dans les réseaux d’eau sanitaire, chaudières, préparateurs d’eau chaude sanitaire.

Les tartres sont, par définition, des solides qui se déposent et s’accrochent contre les parois. Ces solides avant de se déposer sont soit en suspension soit en dissolution. Le tartre est un très bon isolant thermique nuisible au rendement des installations. Il existe plusieurs types de tartre en fonction des zones géographiques.

Pourquoi réaliser un détartrage chimique ?

- Afin de réaliser de 10 à 30% d’Économie d’Énergie.

- Pour trouver un débit optimum.

- Pour diminuer le temps d’attente du fluide.

- Et enfin : protection et longévité des éléments.

Quels sont les symptômes d’un réseau sanitaire entartré ?

- Débit faible voire inexistant

- Temps d’attente très long avant d’obtenir de l’eau chaude sanitaire

- Surconsommation énergétique

- Mise hors service de la pompe de bouclage d’eau chaude sanitaire

- Présence de bactéries légionelles

Mécanisme de l’entartrage

Les incrustations dures et adhérentes (appelées usuellement tartre) se forment par cristallisation directe sur les surfaces de chauffe des sels peu solubles préalablement amenés à l’état de sursaturation. Ces incrustations peuvent inclure des matières en suspension dans l’eau.

Le film liquide au contact des parois chaudes est plus chaud que la masse de l’eau des chaudières : si la solubilité varie en sens contraire de la température, c’est donc sur ces parois chaudes que la sursaturation sera atteinte en premier lieu.

Au contraire, la température du film liquide en contact avec les parois froides est plus faible que celle de la masse de l’eau des chaudières ; les sels dont la solubilité augmente avec la température auront tendance à se former au sein du liquide ou à se déposer en premier lieu sur les parois refroidies.

Toutefois, dans les chaudières modernes à vaporisation très rapide, les films liquides au contact des parois les plus chaudes peuvent avoir une salinité beaucoup plus élevée que la masse de l’eau des chaudières et, dans ces conditions, certains sels à coefficient de solubilité positif peuvent eux-mêmes devenir entartrants.

Les tubes de coup de feu ou d’écran d’eau des chaudières actuelles dans lesquels les taux de transmission de chaleur sont particulièrement élevés sont extraordinairement sensibles à l’entartrage.

Danger de l’entartrage

Les incrustations sont dangereuses parce qu’elles ont une conductibilité thermique très inférieure à celle du fer, d’où les conséquences suivantes :

- La température des fumées à la sortie des chaudières ou des économiseurs augmente au détriment du rendement. La consommation de combustible s’élève particulièrement.

- Le fer est surchauffé, sa résistance mécanique s’en trouve affaiblie, il se produit des déformations, des hernies qui aboutissent à des éclatements de tubes.

- Par suite de la porosité des tartres, l’eau arrivant au contact du fer surchauffé peut se concentrer en soude caustique au point de provoquer des corrosions. Elle peut aussi se dissocier et l’oxygène naissant attaque le fer.

- Si un morceau de tartre d’une certaine surface vient à se décoller, la vaporisation brutale de l’eau qui arrive au contact du métal très chaud peut provoquer des éclatements de tubes.

Dans ces conditions, un tartre de quelques dixièmes de millimètres d’épaisseur suffit pour que la température du métal dépasse 400° et même 450°, limites au-delà desquelles l’acier ne possède plus la résistance mécanique nécessaire.

Or, les tubes du coup de feu dans lesquels le moindre entartrage peut avoir des conséquences extrêmement graves sont aussi ceux qui s’entartrent le plus facilement.

Pourquoi et comment une chaudière s’entartre ?

L’eau chauffée contient une forte proportion de bicarbonates de chaux dissous ou calcaires. Sous l’action de la chaleur, ces bicarbonates solubles se décomposent en carbonates insolubles, formant des incrustations aux zones de haute température à l’intérieur de la chaudière.

La portion de métal exposée au feu du foyer et étant entartrée devient alors beaucoup plus chaude que le reste de la surface chauffée, car isolée de l’eau par le tartre. L’écart entre ces deux points est considérable, la température peut alors atteindre 400°, provoquant bien souvent des éclatements d’éléments ou des fissures rendant parfois le matériel inutilisable.

D’autre part la présence de TARTRE est cause d’une importante perte calorifique, donc d’une consommation excessive de combustible.

Après un détartrage, le risque de fissures ou d’éclatements se trouve en partie écarté, le rendement calorifique plus élevé, la consommation de combustible réduit l’économie moyenne est de l’ordre de 10 à 12 %, et, dans certains cas (chaudières vapeur) peut atteindre 20 %.

Qu’est-ce que le tartre ?

Les eaux naturelles et même les eaux de distribution contiennent des sels (sodium, calcium, magnésium) qui se présentent sous forme de sulfates, bicarbonates et chlorures. Magnésium et calcium associés signifient dureté de l’eau soit T.H. (titre hydrométrique) pouvant atteindre et dépasser 70° soit 700 g de calcaire au mètre d’eau brute. Le bicarbonate de calcium, particulièrement sous l’effet de la mise en température, est transformé en carbonate de calcium qui précipite et s’incruste, retenant en un conglomérat les sables de fonderie, les rouilles amorphes, ainsi que les micro-organismes en suspension, formant ce que l’on nomme LE TARTRE.

Comment se présente le tartre ?

Les tartres sont des solides qui se présentent :

- Soit en masses compactes plus ou moins homogènes et plus ou moins dures,

- Soit sous forme pulvérulente, plus ou moins agglomérée,

- Soit, enfin, sous forme de matières plus ou moins visqueuses, voire colloïdales.

Existe-t-il une classification des tartres ?

On peut en distinguer quatre catégories :

- Les tartres d’eau : la nature du tartre sera variable selon que l’eau sera traitée ou non.

- Les oxydes

- Les boues parmi lesquelles nous comprenons les proliférations animales ou végétales ou le résidu de ces proliférations.

- Les concrétions qui sont des dépôts de solides quelconques, par exemple : pierre de lait, dépôt de vin, cellulose des usines à papier, urée et oxalates dans les sucreries, etc. …)

Le détartrage peut-il nuire aux métaux ?

Oui, s’il est appliqué dans de mauvaises conditions. Non, s’il est effectué par des applicateurs spécialisés, et avec des produits adaptés aux supports à détartrer.

Pour notre part, nous garantissons l’innocuité de nos produits sur les joints et métaux. De plus, une analyse des dépôts ainsi que de l’eau est réalisée pour toute intervention.

Quelles sont les méthodes de détartrage Régé Therm ?

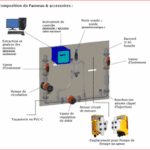

Détartrage par circulation

C’est la solution la plus répandue.

La solution détartrante est préparée dans un bac de circulation, dont la contenance sera en rapport avec le débit de la pompe de circulation. Autant que possible, il sera prévu dans ce bac des chicanes permettant une décantation, voire une filtration de la solution détartrante.

La pompe de circulation aura un débit tel que la vitesse linéaire dans les tuyauteries à détartrer ne sera jamais supérieure à 0.50 m/seconde, et si possible, jamais inférieure à 0.10 m/seconde. Une bonne vitesse moyenne est de 0.25 m/seconde.

Une estimation empirique valable consiste à établir une circulation renouvelant la solution détartrante entre dix et cinquante fois par heure, c’est-à-dire que pour un circuit contenant 5 m3, la pompe de circulation choisie débitera entre 50 et 250 m3/heure, selon la nature de l’appareil. Le débit sera d’autant plus fort qu’une section de l’ensemble présentera un plus grand nombre de petits tubes.

En cas de détartrage acide, il sera établi, si nécessaire, des évents servant de vases d’expansion aux points les plus hauts des circuits. En tout état de cause, on évitera au maximum l’établissement de toute pression gazeuse dans l’appareil et les tuyauteries.

- Solution détartrante préparée dans un bac de circulation (contenance en rapport avec le débit de la pompe).

- Mise en place d’une circulation renouvelant la solution détartrante de 10 à 50 fois par heure.

- A la fin du cycle de détartrage, neutralisation de la solution afin d’obtenir un PH neutre.

Détartrage par barbotage

Le cas type sera le détartrage d’une chaudière et en général de tous récipients.

- Remplissage de l’appareil à détartrer (eau et produits détartrants)

- Injection d’air comprimé permanent afin de provoquer une agitation – un brassage

- Vérification du PH jusqu’à dissolution totale du tartre

- Neutralisation du liquide afin d’obtenir un PH neutre

Détartrage eau trempé, trempage ou immersion

C’est le plus simple. La solution détartrante est placée dans un bac où l’on plonge la pièce en cause. Les seules précautions à prendre sont :

- Le bac ne doit pas être sensible à l’action de la solution

- Les vapeurs, éventuellement dégagées par les détartrants ou par l’action de détartrage, ne doivent pas risquer de contaminer l’environnement ou d’êtres nocives pour le personnel effectuant l’opération.

- Les pièces à manipuler doivent pouvoir l’être sans risque pour le personnel.

Il peut être nécessaire de disposer, soit de moyen de chauffage, soit de procédé d’agitation de la solution. Un procédé simple d’agitation est l’air comprimé.

Détartrage par mousse

Ce système de détartrage s’applique essentiellement aux détartrages acides.

La mousse est formée par l’émission d’un gaz (en général de l’air) dans une solution aqueuse à laquelle on a ajouté certaines substances tensio-actives.

En règle générale, ce processus s’utilise pour le détartrage des canalisations de très gros diamètre. Le remplissage avec une dissolution acide mettrait en œuvre des quantités trop importantes et ne permettrait pas non plus une évacuation aisée des gaz formés.

Détartrage par aspersion

Lorsqu’un appareil doit être détartré extérieurement et que son volume ne permet pas d’utiliser le procédé au trempé (détrempage ou immersion), la seule façon pratique est le détartrage par aspersion. C’est donc le mode d’action que l’on choisira pour une batterie d’échangeur, refroidie par ruissellement à l’air libre ou tous autres appareils refroidis par ce procédé.

La mise en œuvre est simple : la solution détartrante, récupérée dans un bac en bas de l’appareil, est reprise avec une pompe et projetée, soit manuellement, soit mécaniquement sur l’appareil à détartrer.

Si le principe est simple, l’application est souvent relativement délicate. En effet, le bac de récupération peut ne pas être utilisable pour recevoir la solution détartrante. Il est nécessaire, soit de le remplacer par un réceptacle convenable, ce qui est souvent impossible, soit de le protéger. La meilleure solution est souvent de tendre sur cette cuve une toile plastique qui assurera une bonne protection. Enfin, c’est une opération longue et fastidieuse, car trop souvent nécessairement manuelle.

La seule précaution est d’obtenir une projection de la solution en un nuage aussi fin et divisé que possible et de veiller à ce que ce nuage ne soit pas entrainé en dehors de la zone d’action choisie.

Détartrage par vaccination

C’est le mode de détartrage que l’on emploie de préférence lorsque l’on veut pratiquer le détartrage en marche d’une installation.

Il ne s’applique qu’à des tartres d’eau :

- Soit par voie acide,

- Soit par voie neutre.

Détartrage par gelée

Il est possible, lorsque l’épaisseur de tartre est faible, d’utiliser une gelée détartrante. En effet, certains fabricants présentent des acides sous forme de gelée de bonne cohésion pouvant être appliquée sans coulage sur des surfaces verticales ou sur un plafond.

Les matières utilisées pour la gélification diminuent toujours fortement l’action du produit détartrant et le temps de contact doit toujours être prolongé. De tels procédés ne peuvent s’utiliser que sur des fines pellicules de tartre, car il est évident qu’au contact même du tartre, l’acide se neutralise rapidement. Il n’y a aucun gain de temps à appliquer de fortes épaisseurs de produit. Par contre, il est recommandé de procéder à plusieurs applications successives si nécessaire, après un temps de rétention de 4 à 5 heures de chacune des couches. La plupart du temps l’élimination de la gelée ayant travaillé peut se faire à la lance.